AI Mac設定 Windows設定 WordPress おすすめアプリ おすすめガジェット コピペで使える ブログ運営 ミニマリズム 中学生でもわかるIT 健康 問題解決 自動化 読書 転職先選び

2025年8月上旬、OpenAIが新モデル「GPT-5」を既定にした結果、多くのユーザーに愛用されていた「GPT-4o」がアクセスできなくなった。これに対し、Xで「#keep4o」「#4oforever」のハッシュタグが拡散し、旧モデルの存続を求める運動が起きた。

この現象は、AI技術における性能向上と体験価値の複雑な関係を浮き彫りにした重要な出来事だ。

#keep4o運動の実態

SNS上で広がった声を見ると、ユーザーの不満は単なる機能変更への抵抗を超えていた。

「4oは友人のようだった」「突然失った。喪失感が強い」という投稿が数多く見られた。また、「GPT-5は賢いが冷たい」「用途別モデル選び直しの自由がほしい」といった声も上がっている。

中には「4oを戻せば課金を続ける。戻らなければ解約する」という、継続の意思決定に直結した例もあった。これらの反応は、AIを単なる「ツール」ではなく、「共感し寄り添う存在」として捉えているユーザー層の存在を明確に示している。

性能より重視された「体験価値」

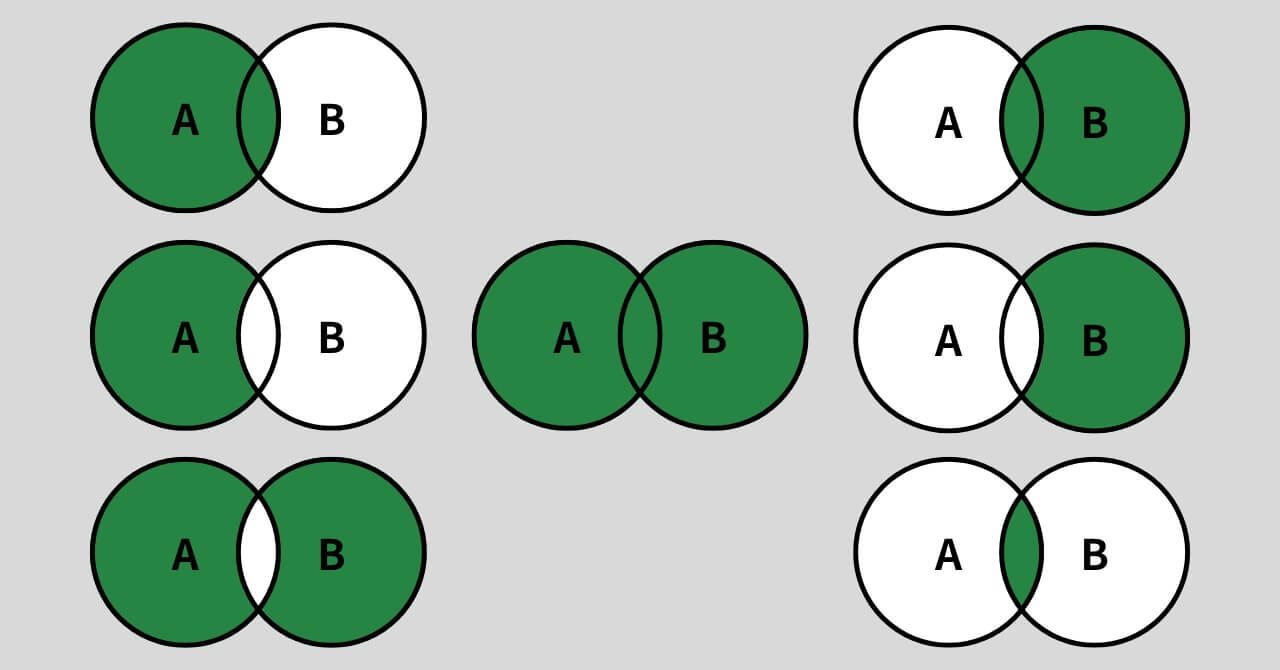

この運動の背景には重要な論点がある。GPT-4oは「親しみやすさ」「話しやすさ」「温かみ」などの感情的価値で多くの支持を得ていた。一方でGPT-5は性能を重視するあまり、そうした「関係性」の要素が薄れたと感じるユーザーが多かった。

ユーザーは、単なる性能向上より「馴染んだ会話スタイル」「相性の継続」を重要視する傾向を示した。実際に、UIや設定変更の煩雑さが契機となり、利用継続そのものに影響したケースもある。

これは興味深い現象だ。一般的に技術進歩は「より高性能なものが良い」と考えられがちだが、実際のユーザー体験では必ずしもそうではないことが明らかになった。

AI開発における「体験設計」の重要性

この運動を受けて、Sam Altman(CEO)はGPT-4oの選択肢を復活させることを表明した。ただし詳細な運用期間などは明示されていない。

この対応から見えるのは、AI開発において「選ばせる」「戻せる」という自由性を制度として確保すべきという示唆だ。ユーザーにとって最適なAIは、必ずしも最新・最高性能のモデルとは限らない。

感情的なつながりへの欲求は、合理性や性能を超える価値になる場合があることが今回の運動で示された。これは今後のAI開発において重要な教訓となるだろう。

AI依存の危険性も浮き彫りに

一方で、この運動はAI依存の危険性も浮き彫りにした。ユーザーがAIとの関係に強い感情的な絆を感じているということは、その喪失が心理的な打撃になることを意味する。

「AIの方が自分を理解してくれる」「人間よりもAIに相談したい」といった状態は、現実の人間関係から逃避している可能性もある。AIは常に肯定的で、批判しない存在だからだ。

しかし、成長や学習には時として厳しい指摘や建設的な批判が必要だ。AIの「優しさ」だけに頼っていると、長期的には個人の成長を阻害する危険性がある。

まとめ

#keep4o運動から得られる教訓は以下の通りだ:

- 原因:GPT-5への自動切り替えによって、4oの”手触り”が消失

- 反応:SNS上で存続を求める運動が発生

- 本質:性能よりも「安心感」「一貫性」「人間味」を重視する体験価値

- 企業対応:「選択肢の保持」「説明責任」「透明性」がプロダクト戦略に不可欠

- インサイト:AIの進化とは単なる高度化ではなく、体験と馴染みの維持こそが価値保全の鍵

この出来事は、AI技術の発展において技術的性能だけでなく、ユーザーとの感情的な関係性も重要な要素であることを明確に示した。

今後のAI開発では、「より賢い」だけでなく「より親しみやすい」「より一貫した体験を提供する」という視点が重要になるだろう。同時に、ユーザー側もAIとの健全な関係を築き、現実の人間関係とのバランスを保つことが求められる。